圍墻往事:中國封閉型社區的興起與衰落

最后更新:2016-02-25 09:36:51來源:南蔻

今年2月21日,《中共中央國務院關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》第十六條中指出要優化街區路網結構,加強街區的規劃和建設,推廣街區制,原則上不再建設封閉住宅小區,已建成的住宅小區和單位大院要逐步打開,實現內部道路公共化,解決交通路網布局問題,促進土地節約利用。總計200多字的意見,在社會上流傳時的重點已經從“不再建設封閉小區”歪到了“小區都要拆圍墻”,成為了謠言傳播學中的經典案例。然而“圍城”并非拆或者建這么簡單而孤立,還與城市管理和開發的模式相關,與經濟水平和就業模式相關。

從墨爾本的“十米小街”談起

工業革命之后的城市不再強調防御的功能,而商業、工業、物流中心的作用越來越被重視。1837年,澳大利亞墨爾本開始建設。沒有舊城的城市只能采用新城規劃的模式,平地起路網,起樓房。規劃師Robert Hoddle采用了當時尚屬前沿的“格網”概念,沿雅拉河的流向劃出了一塊1英里X半英里的方格,主街寬30m,街區201mX201m(10鏈X10鏈)。在當時歐洲諸國開始為馬車大量拓寬城市道路的時候,Hoddle卻反其道而行之,在每個大街區之下,兩條主街之間又設計了Little XX街,寬10m,將一個大街區“打碎”成為了兩個“半街區”。

墨爾本CBD

墨爾本CBD

“Hoddle格網”的一個重要目的是方便賣地,即當時的開發商無力購買馬車尺度下的一整片街區并開發,Hoddle將地塊劃分為更小的單元,可以方便開發商們購買和建設。窄門臉,大進深的典型歐洲城市建筑無法填滿100m長的單元,當時人們也沒有現在的“覺悟”希望在寸土寸金的CBD街區中間留下公共花園。小街的設立讓建筑的進深可以收窄到50m之內,而后街區內部增加廣場或者小巷,與主街和小街相聯系,擴大城市公共界面的表面積。隨著商業進一步介入以及街道的客貨分流,街區變得更加破碎,更多的“后街”開始出現,也日益聚集妓女、打手、毒販、農民工等各色人群,城市社會也變得更加復雜起來。

墨爾本Degraves咖啡館一條街

墨爾本Degraves咖啡館一條街

現在,眾多的“十米小街”成為了墨爾本咖啡館的聚集地,甚至墨爾本的唐人街從半段Little Bourke街打造出了自己的品牌,帶動旁邊的主街Swanston從Bourke街到Longsdale街一段各路壽司店、亞洲旅行社、免稅店如雨后春筍般的出現。

Little Bourke St的唐人街

Little Bourke St的唐人街

從佩里的鄰里到雅各布斯的城市

街道是現代城市的本質,而“鄰里”則是現代郊區的精髓。美國可以被認為是將郊區化發揮到極致的國家,人們對城市的認同遠沒有人口密度更高的歐洲來的多。例如根在農村的賴特,對大城市芝加哥的印象是骯臟的社區、擁擠的街道、令人失望的建筑,全然沒有好感。在20年代的時候,美國的汽車網迅速發展,工作與生活成為了截然分開的兩部分,以工人為主體的中產階級希望在擁擠的城市工作之后享受鄉村的開闊與寧靜,又同時希望基礎設施建設可以像城市一樣完善。于是,郊區化借著工廠向城市周邊擴散的東風,也像大餅一樣四下里攤開來。“街區”規劃成為了相當長一段時期美國城鎮設計中的重點。

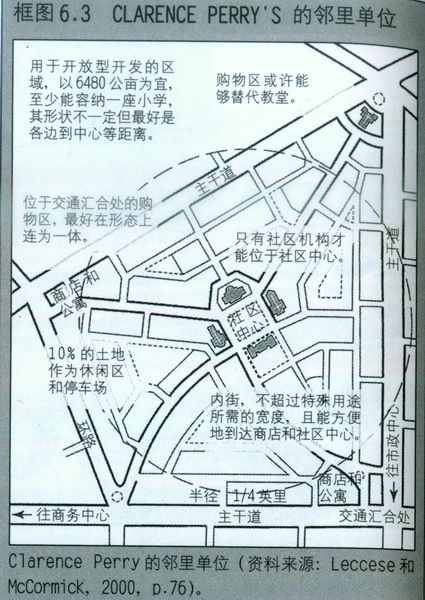

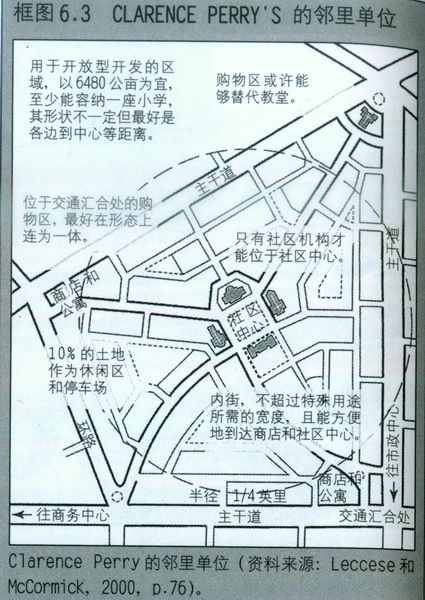

鄰里單位

鄰里單位

佩里的“鄰里單位”可以說是20世紀20年代至90年代美式城鎮設計的模版。這是一種內向型的街區,周邊被機動車道包裹,中間是社區公共空間。“鄰里”作為一種城市子系統,成為達到某些社會目標(包括階級認同感、社交需求、群體互助等)的手段。人們相信,鄰里可以成為進行城市管理的基本單位,可以治愈現代城市病的創傷,可以為個人和社區提供適宜的居住環境,將意味著“他者”的工作和意味著“自我”的家庭和傳統社交網絡統一起來。

早期美式規劃的一大敗筆是將城市商業主街升格為高速路

早期美式規劃的一大敗筆是將城市商業主街升格為高速路

然而并非所有的人都生于鄉村。現代城市發展至戰后至少也有了100年的光景,也至少影響了3代人的認同感。以同質化郊區化為代表的“美式工人階級大同”規劃模式在20世紀60年代遭到了“城市人”的迎頭痛擊——乏味的街道,千篇一律的建筑和生活,這不是城市,城市本該是復雜的,多元的,貧富差距大的,少數族裔多的。而城市街道,也不能依賴于“鄉村范本”,盲目地跟著交通模式的演進而擴張,而應該恢復其原本的模式,即,為了市民生活需求,城市的公共空間不可能脫離街道而存在。從雅各布斯的《美國大城市的死與生》開始,后現代主義城市設計掀起了一股新浪潮。城市開發的地塊漸漸變小,城市不再盲目地攤大餅,而是追求效率——上街購物的便利,高地價地區的高密度居住,城市開發與公共交通結合,等等等等,至今在規劃設計界依然有著強烈的回聲。

一路向北,漸行漸遠

談罷“西方”,再來說國內。雖然民國的“黃金十年”以上海為代表的大城市與國際發展是同步的,但這并非宏觀意義上“中國”的全貌。解放后全國范圍內的城市大變革主要有兩次,解放初期一次,改革開放后一次。

解放初期的那次大規模城市建設,主要是工廠、大學等“現代化”建設。而“鄰里”概念,也悄無聲息地嵌入了傳統的“里坊”中,呈現出了折中的“大院”面貌。古代里坊的開放源于宋朝開始的商品經濟,但在社會主義制度下,商品經濟姓“資”,況且國內出了上海、哈爾濱等為數寥寥的大城市之外并無廣泛的大型商業需求。因此,新城建設的時候,生產壓過了交換,成為基礎設施建設的最大目的。

八門現狀,百度街景截圖

八門現狀,百度街景截圖

在80后及更老的海淀土著,或者1952年后才入住的“新土著”的記憶里,“八門”是一個專有名詞。“八門”的原意與城門沒有絲毫關系,而是“八大學院門市部”的簡稱,即學院路上建設的第一批大學(今中國地質大學、北京航空航天大學、中國礦業大學、北京林業大學、北京大學醫學部、北京科技大學、中國石油大學、中國農業大學,全長越4公里,寬約2公里)共用的“商業鄰里中心”,位于八個學校大院的正中間。

育新小區現狀,百度街景截圖

育新小區現狀,百度街景截圖

到了八九十年代,新一波的城市擴張開始了。先是北京科技大學的東部出現了志新小區,而后清河那邊的“遠郊”也開始有了商品房。至筆者初中畢業之際,班中有同學希望報考育新中學。當時對于大部分人來說,“育新是個什么鬼”,后來經人解釋才了解,原來是海淀區一批退休教師在那里集中購買了商品房,并建設了一所民辦中學(當年),雖說是民辦,師資力量卻是好的。就這樣,“在清河購房”才漸漸進入了高校教職工的世界。但畢竟在“遠郊區”買房,買不到的是八門這樣的超市,只靠著902一條公交線路(后來增加了392)也不方便,因此大部分人還保持著觀望的態度直到單位不再解決住房問題。

八大學院地圖

八大學院地圖

單位不再分房,意味著只剩下了購買商品房一條出路。育新再往北,就到了回龍觀,街區越做越大,已經到了400mX500m的地步(而高校內部是可以較為隨意地進出的),公共交通基礎設施越來越捉襟見肘,趁著出國熱,美國經驗變得越來越靠譜,八達嶺高速(京藏高速)也越來越堵。首都,終于變成了首堵。

國企私有化后,職業導向的“工人階級”被收入導向的“中產階級”所替代,但人們還需要在想象中有一個共同體,因此,小區圍墻成為了顯學。與同等收入的人抱團取暖、互助、抵抗“他者”尤其是底層階級對城市的“侵蝕”,也代表著社會認同感的某些方面。與上海長期存在成熟的租房市場不同,北京的租房市場要到21世紀第一個十年的后期才逐漸成熟,“混居”成為了中產難以接受的居住經驗,就算業內再怎么強調“這是歐洲的先進經驗”,小區的圍墻還是越筑越高,越筑越多——歐洲敢于從后現代時期提出混合居住的概念,其底氣不光在于土著中產階級有了“幫扶城市中的弱勢群體和少數族裔”的覺悟,還在于產業模式的巨大轉變,即“退二進三”,原有的科層制度的解體,以及新的工作模式的形成。在產業尚未轉型,就業渠道單一,公司受制于交通和信息可達性而集中于城市內部,舊城開發成本過高而郊區開發可以顧及真正的購買力,但郊區巨大的貧富差距導致安全意識成為首要考慮的對象時,封閉的小區就還得繼續下去,“睡城”和鐘擺式交通也將繼續下去。

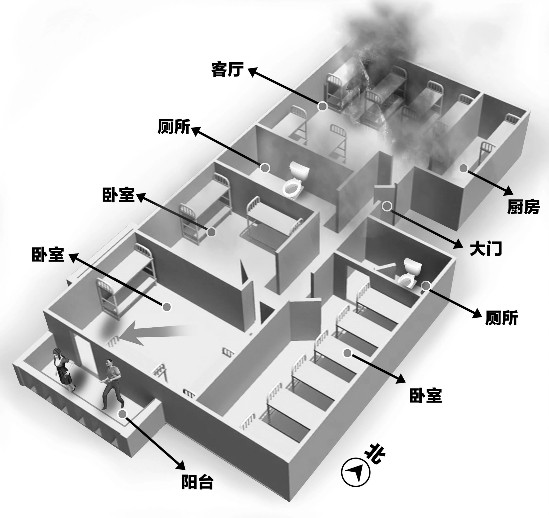

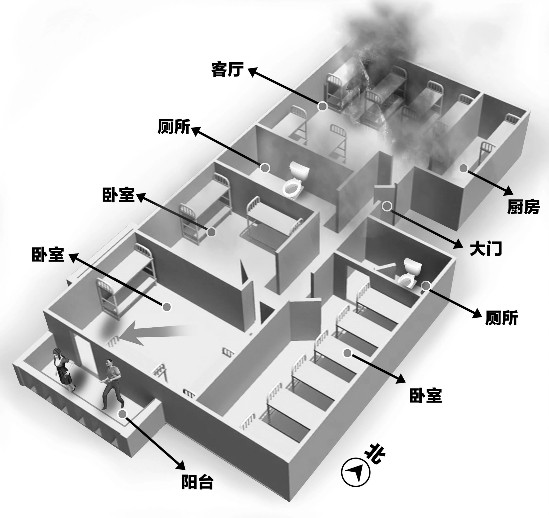

人車混行是高質量居住希望規避的

人車混行是高質量居住希望規避的

中產階級擴大化并非小區圍墻變得不合時宜的唯一變量,而小區圍墻與“首堵”也并非簡單粗暴的因果關系,回龍觀天通苑缺乏大型成熟的商業和教育等配套設施也與小區封閉與否是兩個不同的命題。都是規劃的錯?如果不建設大型封閉小區,車輛可以從各種小型小區之間穿越而過的話,人們去一次家門口的綠地,還要冒著被撞的風險,似乎也并非合理的選項。人車混行在20世紀最被詬病的幾點分別在于行人沒有安全感,司機也沒有安全感,道路不讓停車就沒有停車位置,讓停車就會變成線性的停車場。小區建得大,當年也是考慮人為進行人車分流。PS筆者曾經做過一個居住區項目,當時甲方老總提出,幾公頃的地完全禁止機動車進入。我們問,那回個家還得把車停在幾百米外而不是樓下?!老總說,那就全部走地下!我們說,您知道為啥電影電視劇里熱衷于地下室/停車場謀殺案嗎?

地下停車場為刑事案件高發地

地下停車場為刑事案件高發地

倒是缺乏大型商業這種“不符合八門的傳統經驗”這種事情,可以簡單粗暴地一言以蔽之——商業開發比住宅開發難多啦,資金回流慢還有租不出去的風險,要不是快錢后來不好賺了,誰會去做費力不討好的事。

Commuter Town,Sleeping City,再到Dorm City

Dorm City的代表——群租房

Dorm City的代表——群租房

如果就此說“美國是讓中國變成現在這副鳥樣的罪魁禍首”未免有些偏頗。政府修路,市民購車,畢竟是地廣人稀或是經濟實力不足以充分拓展公共交通之后的折中方案。全國人口城鎮化只有4個選項,進一步造成了北上廣深各種基礎設施的癱瘓。郊區居住區即使沒有現在的高密度,可達性也是硬傷之一。沒有可以向郊區擴散的產業,進一步加劇了鐘擺式的交通。歐洲常見的Commuter Town模式,即居住在郊區基礎設施完備的城鎮,乘坐交通工具或者拼車或者開車的模式進城或者去另外的城鎮上班,就這樣變味成了Sleeping City,臥城。工作與生活依然是分開的,但此工作依然是工作,此生活則并非是彼生活了。

21世紀開始,中國也開始步發達國家的后塵,開始了產業轉型的進程。美國人理查德·佛羅里達曾經出過一本書《創意階層的興起》,雖被人詬病不夠嚴謹,但也確實勾畫出了文化創意產業從業者的某些共性——上班時間隨著靈感的迸發變得更加有彈性,半夜上班也成為可能性,只要打卡就行;工作和生活不再是截然分開的兩部分,年終長時間休假變成了高頻度的短期休假,或者工作兩三個小時就要到樓下跑個步這樣瑣碎化;遠距離辦公更加方便,等等。于是,很多工種在家辦公也行了,有的公司不設在市中心也行了,很多人的需求從希望“逃離工作遠遠的”變成了“步行就能上班”。于是,在大城市里也出現了“重新居住”(Relive in the city)的需求,租房比買房的需求更廣泛了。

洛杉磯郊區化

洛杉磯郊區化

那么,那些居住在郊區,工作在城市的從事文創產業的年輕人(以已組建家庭的為主),以及買不起又不想租(或者干脆也租不起)市內住宅的的人,就為遠郊區縣貢獻了一個新名詞——Dorm City,宿舍城市。需要警惕的是,后者的出現是一個較為危險的信號,是過度城市化,或者郊區貧民窟化的開始。

讓物業的歸物業,高密度的歸高密度

談200年的城市發展,其實歸納起來就是,中國式高密度居住與圍墻沒關;機動車優先的規劃與圍墻相關性有限,要與綠地可達性和出行安全一同考慮;安全感與圍墻正相關在于城鄉發展二元化,會伴隨中產階級的增加而漸漸減弱;生產生活方式與圍墻相關,關系通過社區認同感表現。最后想說的是,就算一刀切下來說小區拆圍墻,也可以從“大圍墻”化整為零到“小圍墻”,讓出更多的交通空間;即使小區拆了圍墻,現在的物業也可以做到分樓精細化管理,從“顯學”變成“隱學”,居住者覺得不安全可以集體炒物業換新的——也不是什么新鮮的事情。

熱點推薦

推薦閱讀

中美海軍大西洋首演 基于《海上意外相遇規則》

當地時間11月7日上午10時,中美海軍聯合演練在梅波特...

頭條閱讀

東方中文網:看東方 觀天下

東方中文網(http: dfzw net )簡稱東文網,是全...