奧運會開幕式上為什么讀卡洛斯·德魯蒙德的詩?

最后更新:2016-08-09 15:50:26來源:胡續冬

在北京時間2016年8月6日上午巴西影壇一姐費爾南達·蒙特內格羅和英國資深影后朱迪·丹奇聯袂充當聲優在里約奧運會開幕式上朗誦《花與惡心》之前,這首詩的作者、巴西詩人卡洛斯·德魯蒙德·德·安德拉德的名字對中國絕大多數的文學讀者來說都屬于一個未知的平行宇宙,只有人數規模極少的葡語學習圈和一部分熱愛積累冷知識的怪咖知道他不但曾和我們同處于一個宇宙,而且還是巴西20世紀被國民接受程度最高的詩人和巴西的標志性文化符號之一。

卡洛斯故鄉伊塔比拉的“卡洛斯·德魯蒙德紀念館”,由建筑大師奧斯卡·尼邁耶設計

社交媒體時代的傳播速度令人瞠目結舌,這首詩被朗誦完之后,我把我以前的譯本發在了微信朋友圈上,到各國運動員入場還未結束的時候,這個譯本已經出現在各種行動力極快的微信公號上了——盡管從“安利”效果來看,這種大范圍的快速應景式充電可能與我輩譯介工作者所期盼的那種對譯介對象的持續深入式關注差別很大。

卡洛斯·德魯蒙德1902年10月31日出生在巴西歷史上曾因金礦開采而富甲一方的米納斯吉拉斯州一個比較偏遠的小鎮伊塔比拉,該鎮除了卡洛斯·德魯蒙德,還誕生過超模安娜·貝雅特麗茲·巴羅斯。卡洛斯·德魯蒙德的家族有蘇格蘭血統,據說可以追溯到英法戰爭期間和圣女貞德并肩作戰對抗英國的蘇格蘭騎士約翰·德魯蒙德騎士。卡洛斯·德魯蒙德出生時,祖上經營的莊園已呈頹勢,但家庭的文化氛圍還是相當濃郁。他童年時看完《魯濱遜漂流記》就表示對文學很感興趣,纏著父母送了他一套24卷本的《全球書庫》。

16歲時,他被送到里約州新弗里堡的一所教會學校就讀,因為向同學們傳播無政府主義觀點,得了個“無政府主義者”的綽號。盡管成績優異,但由于不服管教、思想激進,他最終被教會學校開除。1925年,迫于父母的壓力,他在米納斯吉拉斯聯邦大學拿到了一個藥學學位,但他畢業后從未從事過與醫藥有關的工作。

年輕的卡洛斯·德魯蒙德在米納斯吉拉斯州和幾個詩友創辦了一份短命的、名字就叫《雜志》的雜志,呼應著自1922年圣保羅現代藝術周拉開帷幕的巴西現代主義文學。1928年他寄給巴西現代文學教父奧斯瓦爾德·德·安德拉德的“怪詩”《在路中間》發表在了奧斯瓦爾德主編的當時最前衛的文學刊物《食人主義雜志》上,這首滿是“車轱轆話”、公然標舉語法錯誤的詩引起了廣泛的關注。到1930年他出版第一本詩集《一些詩》的時候,他已經被視為巴西現代主義詩歌的第二代核心人物了。與此同時,他開始走上了漫長的一手寫詩一手寫公文的公務員之路。1931年,他受米納斯吉拉斯州同鄉兼高中同學古斯塔沃·卡帕內瑪的邀請,跟隨后者從政。1934年,卡帕內瑪升任巴西教育部長之后,卡洛斯·德魯蒙德也來到了當時的首都里約熱內盧,升任教育部高官。

稍微了解一點巴西歷史的人都知道,1930-1945以及1951-1954這兩段時期在巴西擔任總統的是備受爭議的極權主義政治家熱圖利奧·瓦加斯。瓦加斯民粹主義式的施政方針為他的執政奠定了廣泛的支持率,他在改變巴西的經濟格局、大力推進民族工業化方面做出了很多努力。但瓦加斯同時又是一個熱衷于消滅異端、鉗制言論自由的獨裁者,特別是在1937年他解散國會、廢除憲法、建立所謂“新國家”之后。身為一個年少就對無政府主義有所認同的詩人,卡洛斯·德魯蒙德本來就覺得跟隨“鄉黨”出來在政府里做事就已經有些別扭了,在全面獨裁的瓦加斯“新國家”體制下,他更是感到一種強烈的“精分”:一方面,這個時期他的政治觀念逐漸由無政府主義向社會主義靠攏,另一方面,他所供職的政府卻在不遺余力地打壓各種左派人士。1940年,已是政府高官的卡洛斯·德魯蒙德在出版自己的詩集《世界的情感》時,為了躲避瓦加斯政府的書籍審查,不得不采取地下出版的形式。

中年時的德魯蒙德

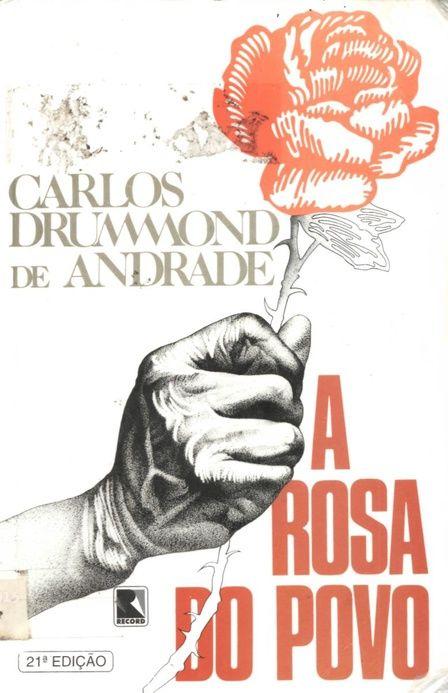

1945年,卡洛斯·德魯蒙德出版了詩集《人民的玫瑰》。這本詩集被認為是他詩藝成熟化的標志,在這本詩集中,他在繼續前一階段充滿俚語活力和文字游戲快感的反諷式抒情的同時,加大了站在左翼的立場對巴西本土現實語境的批判力度,并融入了他通過反思二戰而獲得對人類現代文明的諸多復雜感受。為了結束自己偏左的內心世界和“恐左”的政府工作之間的撕裂狀態,他在1945年正式宣布辭去教育部的職務,并認為這是他作為一個知識分子對抗瓦加斯獨裁的最直接的方式。

詩集《人民的玫瑰》

奧運開幕式上朗誦的《花與惡心》就是出自這本《人民的玫瑰》。那段時間卡洛斯·德魯蒙德托一位朋友訂購了一套馬克思的《資本論》,讀得非常認真,很多馬克思主義體系的詞匯不自覺地融入到了寫作中,比如《花與惡心》的起句“被我的階級和衣著所囚禁”里的“階級”,還有整首詩里對商品拜物教的警醒。《花與惡心》從物理環境與精神狀態兩個維度凝縮了瓦加斯獨裁時期的壓抑感和反胃感,前者以惡性城市化帶來的“商品”、“鋼鐵的車河”、“瀝青”等等為表征,后者以“憂郁癥”、“不怎么自由”、“罪行”與“惡心”等等為符碼。

在詩中,獨裁體制下的骯臟感、惡心感甚至滲透到了時鐘乃至每日食用的面包和牛奶里。詩中的敘述者“我”對自己進行了無情的自剖,認為自己也參與到了“大地上的罪行”之中,連已出版的作品也不過是“助人活命”的“柔和的罪行”。“我”只能寄微弱的希望于仇恨、憤怒和少年時信奉過的無政府主義。但“一朵花”的出現昭示了高于個體仇恨感的另一種希望。這朵明顯具有象征意味的”花“是預示著一種未知的“尚未明朗的形狀”、史無前例的(“它的名字書中沒有記載”)的解放性力量,因為就在“我”忘情地趴在地上觀察“花”的同時,一場巨大的革命正在醞釀(“在山的那邊,濃密的云團在膨脹”)。在即將到來的風暴面前,海上的點點白帆都像雞群一樣驚恐不安。這里的“受驚的雞群”是個“政治梗”,1930年代巴西出現過一個極右的法西斯主義政黨“整體黨”,他們因為經常身著綠衣,被稱為“綠雞”,瓦加斯曾利用“綠雞”們鎮壓以巴西共產黨為代表的左翼政治力量。整首詩還有一個特別重要的“語言梗”,就是反復出現的“綻放”,葡語原文為nasceu(誕生),和核心詞“惡心”(náusea)之間其實是一個拆詞重構的關系,意味著在“惡心”之中必會誕生變革。

如果僅僅因為這首詩在奧運開幕式上被兩個影后誦讀,就武斷地認為這首詩是“文藝腔”、“小清新”,1940年代的巴西左派們會從墳墓里爬出來跟你拼命的。這首詩1945年被廣為傳播之時,后來成為巴西文學院院士的批評家阿爾瓦羅·林斯就斷言卡洛斯·德魯蒙德“是我們的現代文學里最具革命精神的人物”,并宣稱《花與惡心》具有“獨一無二的真正的革命性”。當然,優秀的作品在脫離了附著于它的時代語境之后,亦能被激發出新的闡釋可能性。

這首《花與惡心》放在奧運開幕式上,和綠色環保的主題配合得也天衣無縫,1940年代瓦加斯獨裁氛圍下的“惡心”,完全可以被置換為21世紀跨國資本主義對地球環境的摧毀所造成的“惡心”。有心的巴西本土觀眾,或許還會猜測選擇這首詩和巴西藝術界對代總統特梅爾的抵制態度之間的關系。卡洛斯·德魯蒙德本人大概不會拒斥各種“過度詮釋”,因為他在詩里說過:“我的詩是我的甘蔗酒。每個人都有他的甘蔗酒。/喝的時候,是用水晶杯,還是馬口鐵杯,/還是海芋葉子,并不重要:都管用。”

回到卡洛斯·德魯蒙德身上。1945年他和瓦加斯政府公然“撕逼”之后沒過幾年,他和巴西共產黨之間也漸生隔閡。后來他還是回到了獨裁終結之后“第二共和”時期的政府里,繼續做他的高層公務員直到退休。他繼續寫詩,并在各大主流媒體上書寫各種專欄,深受普通讀者喜愛。美國桂冠詩人馬克·斯特蘭德曾在巴西執教過一年,大為賞識他的詩歌;在巴西生活多年的美國女詩人伊麗莎白·畢曉普也極其看重他的寫作,這兩位美國詩人都親自操刀翻譯過他的詩。1972年,卡洛斯·德魯蒙德在拿遍了幾乎全部的巴西詩歌獎項之后,進了有“小諾貝爾獎”之稱的美國紐斯塔特國際文學獎的決選名單,同在這一年的決選名單上的還有波蘭詩人米沃什和赫伯特、墨西哥詩人帕斯、南斯拉夫詩人波帕、英國劇作家哈羅德·品特、法國小說家克勞德·西蒙和娜塔麗·薩洛特,但當年最終獲獎者是哥倫比亞的加西亞·馬爾克斯。

卡洛斯·德魯蒙德雖然像大多數巴西男人那樣喜歡沾花惹草,甚至還因為爭搶情人,和《巴西之根》的作者、里約奧運開幕式上獻唱的音樂大佬希科·布瓦爾克的父親塞爾吉奧·布瓦爾克翻滾在地上相互廝打,但他也始終擁有“居家男人”的一面,深愛他的妻子和女兒。

1987年8月5日,他的愛女、作家瑪利亞·儒里耶塔因癌癥去世,卡洛斯·德魯蒙德的生命隨即枯萎,十二天之后,85歲的他也因病離世。他在去世之后還給了讀者們一個巨大的驚喜。人們在整理他的遺物時,發現很多塞在抽屜里的性愛詩,這批“小黃詩”被編為詩集《自然之愛》在1992年出版,一時間成為“里約紙貴”的潮流讀物。他的頭像出現在1980年代末巴西的50元紙幣上。

他在里約的雕塑位于最迷人的科帕卡巴納海灘,他坐在長凳的一端,另一端空著,像是隨時準備和坐在上面的人攀談。凳子上銘刻著他寫里約的一句詩:“在海中,一座城市已被寫就”。在南大河州的阿萊格雷港還有他的另一尊著名的雕塑,雕的是他和南大河州詩人馬里奧·金塔納在交談。卡洛斯·德魯蒙德被雕為站姿,手持一本書。不知何時起,他手中的那本青銅材質的書被小偷撬走了,他的手就一直空握著。熱愛卡洛斯·德魯蒙德的讀者們不能接受手里沒書的卡洛斯,發起了不定期在他的手里塞任意一本書然后再跟他合影的活動。頗為有趣的是,最后大家達成了一個默契,每次往他的手里只塞同一本書——法國作家讓·熱內的《小偷日記》。發起者認為,這種奇怪的笑點正是卡洛斯·德魯蒙德詩中的偉大品質之一。

【附】《花與惡心》

作者:卡洛斯·德魯蒙德 譯者:胡續冬

被我的階級和衣著所囚禁,

我一身白色走在灰白的街道上。

憂郁癥和商品窺視著我。

我是否該繼續走下去直到覺得惡心?

我能不能赤手空拳地反抗?

鐘樓上的時鐘里骯臟的眼睛:

不,全然公正的時間并未到來。

時間依然是糞便、爛詩、癲狂和拖延。

可憐的時間,可憐的詩人

困在了同樣的僵局里。

我徒勞地試圖對自己解釋,墻壁是聾的。

在詞語的皮膚下,有著暗號和代碼。

太陽撫慰著病人,卻沒有讓他們康復。

事物。那些不引人注目的事物是多么悲傷。

沿著城市嘔吐出這種厭倦。

四十年了,沒有任何問題

被解決,甚至沒有被排上日程。

沒有寫過也沒有收到任何一封信。

所有人都回到家里。

他們不怎么自由,但可以拿起報紙

拼讀出世界,他們知道自己失去了它。

大地上的罪行,怎么可以原諒?

我參與了其中的很多,另一些我躲在一旁圍觀。

有些我認為很美,讓它們得以出版。

柔和的罪行助人活命。

錯誤像每日的口糧,分發到家中。

烘焙著邪惡的狠心面包師。

運送著邪惡的狠心牛奶販。

把這一切都點上火吧,包括我,

交給1918年的一個被稱為無政府主義者的男孩。

然而,我的仇恨是我身上最好的東西。

憑借它我得以自救

還能留有一點微弱的希望。

一朵花當街綻放!

它們從遠處經過,有軌電車,公共汽車,鋼鐵的車河。

一朵花,盡管還有些黯淡,

在躲避警察,穿透瀝青。

請你們安靜下來,停下手里的生意,

我確信一朵花正當街綻放。

它的顏色毫不起眼。

它的花瓣還未張開。

它的名字書中沒有記載。

它很丑。但它千真萬確是一朵花。

下午五點鐘,我坐在一國之都的地面上

緩慢地把手伸向這尚未明朗的形狀。

在山的那邊,濃密的云團在膨脹。

一個個小白點在海上晃動,受驚的雞群。

它很丑。但它是一朵花。它捅破了瀝青、厭倦、惡心和仇恨。

(譯自作者1945年詩集《人民的玫瑰》)

(本文作者系詩人、譯者,北京大學外國語學院世界文學研究所副教授,北京大學巴西文化中心副主任)