韓國學者尹明淑:朝鮮“慰安婦”問題的兩大爭論焦點

最后更新:2016-09-17 22:50:44來源:澎湃

[韓]尹明淑(上海師大中國“慰安婦”問題研究中心客座研究員) 黃永遠 譯

朝鮮“慰安婦”問題的由來

1945年8月15日正午,日本裕仁天皇通過廣播發布《大東亞戰爭終結詔書》,宣布接受波茨坦公告的內容。這一所謂的“玉音放送”據說是天皇在前一天就已事先錄制好的。在美國的庇護下,宣布戰爭“終結”的裕仁天皇并未被追究發動太平洋戰爭的責任,而且在其后長達2年零7個月之久(1946年5月至1948年11月)的遠東國際軍事裁判(以下簡稱“東京審判”)上也沒有被作為戰犯起訴。

東京審判對包括日本的甲級戰犯東條英機在內的28名戰犯進行了審判。其中,東條等7人作為甲級戰犯被處以絞刑,而其余的18名,則分別被處以有期(2名)和無期(16名)徒刑。然而,1952年,在日本按照《舊金山和約》恢復獨立自主地位之后,包括7名甲級戰犯在內的14名死者,卻從“戰犯”轉為了“因公死亡”,并于1978年被合祀于靖國神社。1979年,《朝日新聞》報道了甲級戰犯合祀于靖國神社的消息,合祀問題遂成為中日韓三國歷史爭端中的一大焦點。

當然,影響中日、韓日雙邊外交關系的歷史爭端不止于此。其中,備受世界輿論矚目的議題當數日軍“慰安婦”問題。

東京審判并非完全沒有提及日軍慰安所、“慰安婦”問題,問題在于是以何種方式進行處理的。從結果來看,日方為自己辯護,聲稱下令設立和擴充軍隊慰安所是為了預防中日戰爭爆發以后日軍大規模的性犯罪。我們不妨來看一下《遠東國際軍事裁判速記錄》(第265號)中兒玉久藏的證詞。兒玉曾于1940年3月到1944年6月供職于陸軍省兵務科。在東京審判中,他針對日軍所炮制的各類戰爭犯罪對策陳述了證言。其中,關于士兵的健康對策,兒玉列舉了編纂《戰時服務提要》(教育總監部,1938年)和《戰陣訓》(陸軍省,1941年)、陸軍省向中國派遣視察團(1939年)、下達“慰安設施”的設立及擴充指示等幾個方面予以說明。在此,我們著重來看一下《戰時服務提要》。這本小冊子是分發給初級將校的戰地服務指南。該書第八章(“人馬的衛生”)中講到:關于性病,應當積極探索預防辦法;要完善慰安所的衛生設施,有必要徹底杜絕士兵和非指定的“賣笑婦”(妓女)或當地居民接觸。1938年3月4日,陸軍省向駐華日軍下達了設立軍隊慰安所或征集“慰安婦”時務必進行直接管理的指示,上述的《戰時服務提要》正是在這一指示下達之后發行的。

那么,占領地的性犯罪是否如其所言得到了預防呢?答案當然是否定的。雖然日軍宣稱設立慰安所是為了實現維持治安(防止強奸等)、預防性病、防諜等目的,但是慰安所根本沒有發揮上述功能。日軍慰安所制度造成的結果是:在日本政府和軍隊的主導、干預下,慰安所內的強奸和強制賣身被“合理化”,而慰安所之外的性犯罪卻絲毫沒有減少的跡象。

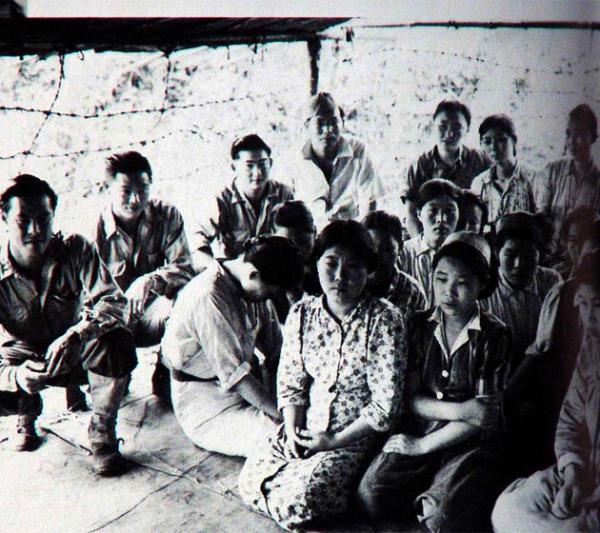

1944年8月被中國軍隊解救出來的中國、朝鮮慰安婦。前列中坐者為朝鮮慰安婦。

1944年8月被中國軍隊解救出來的中國、朝鮮慰安婦。前列中坐者為朝鮮慰安婦。

爭論焦點一:“強制征用”與否

關于日軍“慰安婦”問題,目前主要存在兩大糾纏不清的爭論焦點。一是朝鮮“慰安婦”的動員方式是否是“強制征用”,一則是“慰安婦”是否是“公娼”。圍繞這兩大爭論焦點,日本右翼勢力和受害者及民間團體之間展開了激烈的交鋒。這兩個問題之所以重要,是因為直接關系到在慰安所制度和“慰安婦”問題上日本是否應該承擔國家責任。

追究日本的國家責任,總是離不開對個人的賠償這一前提。20世紀90年代初,韓國社會已經認識到日軍“慰安婦”的主體是朝鮮女性,而征集朝鮮女性的形式主要是就業詐騙和人身買賣。因此,90年代初旨在解決“慰安婦”問題的運動方興之際,否認國家責任的勢力就曾公然叫囂朝鮮“慰安婦”并非強制征用所得,因此不能算是國家犯罪的受害者。但是,他們的觀點存在一個致命的缺陷——他們缺乏對殖民統治的認識。換言之,他們忘記了上述朝鮮“慰安婦”的征集方式之所以成為可能,是因為當時朝鮮是日本的殖民地。殖民地出身的“慰安婦”和占領地出身的“慰安婦”兩者在動員方式上是存在差異的。最根本的不同點在于:針對占領地的女性,很多情況下是日軍直接進行動員;而在殖民地,日軍則大可不必親自動勞。原因如下:

第一,在此之前早已移植至朝鮮的公娼制度(政府許可的合法賣淫)的機制被運用到“慰安婦”的動員之中,當時出現了不少募集女性的朝鮮中介。尤其是到1940年以后,隨著《職業介紹令》的修訂,朝鮮總督府開始可以在國家總動員的體制下以“偏方”的形式對這些中介進行管理。對于日軍來說,既然存在可以藏身于幕后的“絕佳”形式,又何必要去選擇將會引發朝鮮人反抗的方式來強征“慰安婦”呢?總之,在殖民地朝鮮,即使不動用日軍的武力,也可以征集到“慰安婦”,而這一切都因為朝鮮是日本的殖民地。

第二,朝鮮雖然是日本的殖民地,但是并不意味著日本帝國主義就可以為所欲為。1919年爆發的“三一運動”,使得日本不得不將統治方式從“憲兵政治”轉換成了“文化政治”。可以說,“三一運動”對于日后日本的殖民統治產生了不可小覷的影響。例如,朝鮮直到1944年才開始實行征兵制,這是因為日本無法確保朝鮮青年一旦握起了槍,他們會將槍頭對準誰。因此,日軍無法用槍頭頂著朝鮮女性,強制征用她們充當“慰安婦”。而且,當時朝鮮的貞操觀念占據著社會的支配地位。在這樣的情況下,如果大規模出現日軍直接強征女子的事態,那么對于朝鮮總督府來說,勢必會影響其境內的治安,乃至動搖殖民統治的根基。

由此來看,就朝鮮“慰安婦”來說,在追究日本政府對于慰安所制度所應承擔的國家責任時,就不應只限于戰場上的戰爭犯罪,還要同時追究日本帝國主義對于殖民統治的責任。

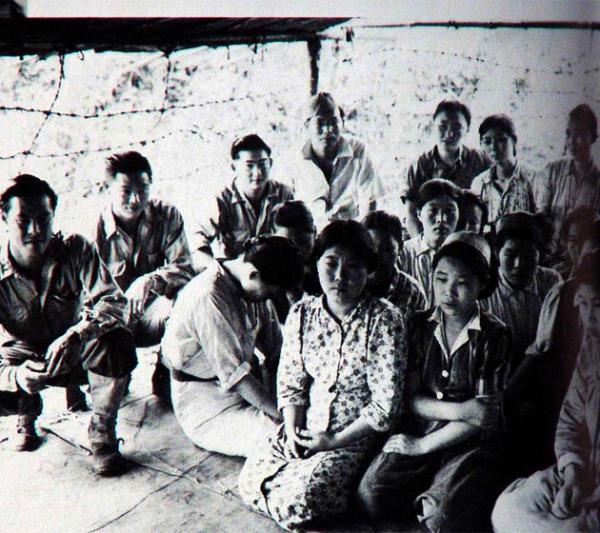

韓國“慰安婦”少女像

韓國“慰安婦”少女像

爭論焦點二:是否是“公娼”

否認日本國家責任的“否定派”的另一大主張,就是日軍“慰安婦”和當時日本國內及其殖民地依法實施的公娼制度下的公娼是一回事。換言之,“慰安婦”和公娼一樣,都是合法的,而公娼又是自愿從事性交易的女性,因此不存在所謂的國家責任。

在細究類似主張之前,我們首先有必要知道日軍慰安所制度是緣何產生的。根據原日本陸軍軍醫團的研究,日軍認為當時日本國內的公娼制度是最為理想的形式。即由政府設立清潔衛生的慰安設施,并加以管理,以供日軍將士安全地利用。為此,日本的公娼制度基于法律形式被移植到了朝鮮。然而,不同于殖民地,占領地又是另一回事。為了確保占領地的治安等其他秩序,日軍無法完全無視中國的當地政府,即便后者在權力上不及日軍。為此,日方建立了與日本國內和殖民地的公娼制度體系相仿的日軍慰安所。

從慰安所的諸種類型來看,最早的慰安所應該是由軍隊直接運營的。比如,南京大屠殺之后在上海楊家宅設立的直營慰安所就是典型的例子。該慰安所因為軍醫麻生徹男的報告而為學界所熟知。慰安所最初應是由軍隊直接運營。但是,隨著日軍在中國境內的性犯罪日益頻繁,中國人民的反日運動不斷高漲。為此,如上所述,日本軍方為了控制戰爭犯罪,而下達了設立、擴充慰安所的指示。此后,日軍的戰線不斷擴大,日軍慰安所的需求也急劇上升,以至于日軍無法再進行直接運營。因此,模仿公娼制度——這一日軍所認為的“理想形式”——的慰安所就應運而生了。這一類型的慰安所有專門的經營者,通過這些經營者進行監督和管理。此后,這一方式逐漸擴大。按照時期和地域的不同,慰安所的形態也存在著差異。有些地方是民間經營者手中的“游廓”(妓院)或“料理店”被充當慰安所,以供軍隊利用,這也可以說是代替軍隊直接運營的一種方式。

大部分的日軍慰安所都有經營者,他們針對前來的軍人收取一定的費用(軍票或門票),這是最為普遍的形式。因為雖說是在占領地,日軍也不可能憑空建立全新的體系,只是將已有的方式適用到占領地而已。可以說,日軍慰安所制度是在近代以后確立的公娼制度的基礎上建立的。換言之,正是因為模仿了公娼制度的運營體系,日軍慰安所才和公娼(游廓)的運營機制具有很大的相似性。

那么,是否如日本右翼勢力所主張的那樣,公娼和“慰安婦”是一樣的呢?在此,值得注意的是,他們所比較的對象是“公娼”和“慰安婦”,而并非“游廓”與“日軍慰安所”。如果落腳點在于“慰安婦”的話,那么關注的焦點其實是作為個體的女性。然而,這一問題決不能只停留于個體層面,而要上升到宏觀的結構性層面予以把握。我們應該認識到,日軍慰安所制度是國家(日本政府及軍隊)和慰安所制度下的經營者出于自身利益而對女性肆意施加暴力的國家犯罪。

如上所述,我們聚焦于以朝鮮“慰安婦”受害者為中心的日軍慰安所制度,考察了韓日兩國間日軍“慰安婦”問題的一個側面。在此,筆者還想指出,今后要跳出僅僅局限于追究日本對于“慰安婦”問題的國家責任這一思維模式,從更寬廣的視野來思考這一問題。也就是說,今后要將我們的關注視野從日軍慰安所制度擴大到日本帝國主義所制造的所有性暴力的類型。

同時,眾所周知,“慰安婦問題”并非只是韓日兩國間的問題。日軍“慰安婦”的受害者遍布日本侵略戰爭鐵蹄所踐踏的所有國家和地區。因此,為了恢復受害者的人權和尊嚴,各國的人民、活動家、研究者都應該攜起手來,并肩作戰。

熱點推薦

推薦閱讀

美聯儲4月維持利率不變 但政策聲明偏“鷹派”

當地時間2016年3月29日,美國紐約,美聯儲主席耶倫在...

頭條閱讀

東方中文網:看東方 觀天下

東方中文網(http: dfzw net )簡稱東文網,是全...