在格非與蘇童的小說(shuō)里隱藏著中國(guó)的瘋癲與文明

最后更新:2015-08-21 23:59:27來(lái)源:鳳凰文化《洞見(jiàn)》 馬小鹽

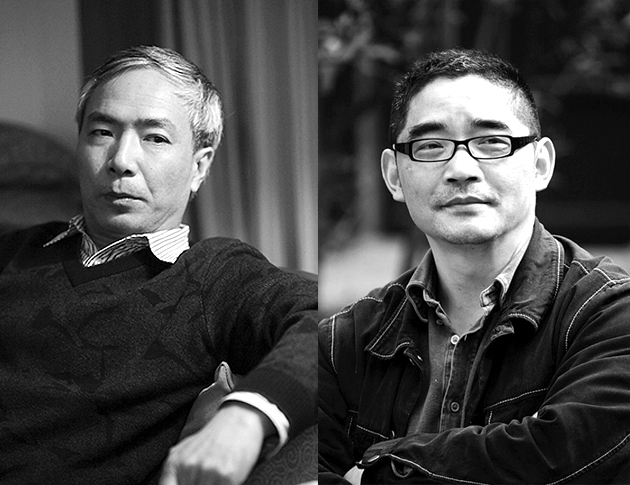

第九屆茅盾文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C發(fā)的五位獲獎(jiǎng)作家之中,其中兩位是上個(gè)世紀(jì)八、九十年代赫赫有名的先鋒小說(shuō)家:格非與蘇童。格非的《江南三部曲》亦真亦幻、虛實(shí)相間,沿襲了傳統(tǒng)古典文學(xué)的敘事美學(xué)(《紅樓夢(mèng)》與《金瓶梅》),再現(xiàn)了中國(guó)近代百年的精神流變;蘇童的《黃雀記》,從文本語(yǔ)言到文本情節(jié),皆是馬爾克斯在中國(guó)小說(shuō)藝術(shù)中的克隆再現(xiàn)。由蘇童的小說(shuō)敘事可見(jiàn),拉美魔幻現(xiàn)實(shí)主義的敘事基因,已經(jīng)在中國(guó)先鋒小說(shuō)的敘事藝術(shù)中,徹底完成了它的話(huà)語(yǔ)殖民。

兩位先鋒小說(shuō)家,同時(shí)出現(xiàn)在同一屆國(guó)家性文學(xué)大獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)名單之上,讓人恍然產(chǎn)生一種錯(cuò)覺(jué):一度奄奄一息的中國(guó)先鋒文學(xué),再次得到了國(guó)家性文學(xué)大獎(jiǎng)的青睞與認(rèn)同。當(dāng)然,這或許是一種感知性錯(cuò)覺(jué),錯(cuò)誤地以為文學(xué)藝術(shù)迎來(lái)春色--這個(gè)以革命作家之名命名的文學(xué)獎(jiǎng),偶爾會(huì)越過(guò)政治正確的意識(shí)形態(tài)邊界,給真正的文學(xué)作品授以藝術(shù)女神的冠冕。一如兩位小說(shuō)家在小說(shuō)文本內(nèi)酷愛(ài)描述的瘋癲,在現(xiàn)實(shí)生活中的再度上演。

空間性瘋癲與時(shí)間性瘋癲

自從小說(shuō)誕生以來(lái),東西方小說(shuō)文本里便囚禁著各種各樣的瘋子。塞萬(wàn)提斯的《堂吉訶德》,魯迅的白話(huà)文開(kāi)山之作《狂人日記》,皆是小說(shuō)史上塑造瘋子的經(jīng)典范本。瘋癲不但是小說(shuō)敘事中的一大永恒主題,還是作家們展開(kāi)肆意想象的翅膀與載體--畢竟,瘋癲可以讓小說(shuō)細(xì)節(jié)中的種種不合理,演變?yōu)楹侠怼/偘d與呆傻一樣,是作家塑造與眾不同的小說(shuō)人物的合法性道具之一。

由格非的《江南三部曲》與蘇童的《黃雀記》可見(jiàn),二人皆是擅長(zhǎng)描述瘋癲的作家。《江南三部曲》中匯聚了陸侃、王觀澄、陸秀米、譚功達(dá)、王元慶等等理性主義瘋子,《黃雀記》則以老祖父的瘋癲,將三位主人公逐一引入了瘋?cè)嗽海涎萘艘粓?chǎng)感性主義瘋子們的糾纏不清、相食相殺的瘋癲人生。

當(dāng)然,不同作家筆下的瘋癲各有不同。格非描述的是一個(gè)時(shí)代的瘋癲,它包括時(shí)間性瘋癲(百年之久)與空間性瘋癲(烏托邦變異為惡托邦),這是一種由理性主義瘋子們打造的雙重瘋癲;蘇童則是以丟失了祖先靈魂的祖父的感性瘋癲作為小說(shuō)敘事的起點(diǎn),它是烏托邦徹底塌陷之后,倫理道德廢墟之上的線性瘋癲,屬時(shí)間性瘋癲,這是一種扁平而不豐滿(mǎn)的瘋癲,也可以叫單向度瘋癲。

《江南三部曲》的雙重瘋癲

格非《人面桃花》的開(kāi)篇之首,瘋子便出現(xiàn)了。女主人公陸秀米初潮來(lái)臨的那天,她那因迷戀韓昌黎《桃源圖》(假畫(huà))而瘋狂的父親陸侃,提著旅行箱離家出走。這絕非吉兆。女性肉體的蘇醒(月經(jīng)來(lái)潮)與男性精神的瘋癲(迷戀烏托邦而出走),在小說(shuō)的篇首,便以?xún)纱说难壷嫔衩卦庥觥3醭眮?lái)臨,是一個(gè)女孩肉體蘇醒懂得愛(ài)戀的時(shí)刻,也是青春期綜合癥的并發(fā)期。果然,瘋癲的陸侃離家出走不久之后,革命派張季元便代替父親住進(jìn)了陸家閣樓。張季元身上有著革命者橫掃一切倫理綱常的亂倫氣質(zhì):他既是陸秀米母親的情人,又忙于勾引陸秀米。顯然,革命是另外一種瘋癲--社會(huì)性瘋癲。三種瘋癲如三條交叉的小徑,匯聚于陸家閣樓的頂端:青春期愛(ài)戀的瘋癲、理想主義對(duì)烏托邦癡迷的瘋癲以及社會(huì)變革的瘋癲。由此可見(jiàn),格非的《江南三部曲》,就是一首掩蓋在他舒緩冷靜的語(yǔ)言敘事下的閣樓上的瘋男人與瘋女人的瘋狂之歌。

三部曲中,秉持理想主義的瘋子們,因?qū)跬邪钍澜绲陌V迷,要將想象之物打造為現(xiàn)實(shí)空間中的桃花源:《人面桃花》中,清末秀才王觀澄,在一座名叫花家舍的小島上實(shí)現(xiàn)了他的桃源夢(mèng)。這里家家戶(hù)戶(hù)共用一條風(fēng)雨長(zhǎng)廊,路不拾遺,夜不閉戶(hù)。但在花家舍“看上去很美”的桃源面貌之下,脈動(dòng)的卻是令人驚駭?shù)耐跤^澄打家劫舍而來(lái)的黑暗資本。在烏托邦美夢(mèng)與土匪的打家劫舍之間,存在著詭異的統(tǒng)一與悖論--為了實(shí)現(xiàn)烏托邦美夢(mèng),必須打家劫舍。打家劫舍是烏托邦美夢(mèng)的真實(shí)底色;《山河入夢(mèng)》中,花家舍搖身一變?yōu)榛疑峁纭_@里世界大同、普天同慶,家家戶(hù)戶(hù)擁有相同的房屋、相同的院落甚至相同的死亡形式(焚尸爐),卻被名為101的秘密組織所監(jiān)控。在梅城實(shí)踐世界大同,卻以失敗而告終的陸秀米的兒子譚功達(dá),在花家舍公社里看到了他所羨慕的烏托邦實(shí)景。然而,譚功達(dá)深?lèi)?ài)的姚佩佩,便死于這完美烏托邦無(wú)處不在的秘密組織的告密與監(jiān)控;《春盡江南》中,花家舍徹底由一座烏托邦小島演變?yōu)橐蛔簧虡I(yè)社會(huì)蠶食殆盡的惡托邦--一處現(xiàn)代性銷(xiāo)金窟--燈紅酒綠的以?shī)蕵?lè)遮人耳目的現(xiàn)代性妓院。

當(dāng)然,小說(shuō)中的瘋子,大抵不是真的瘋子。瘋癲僅僅是瘋子們的面具,面具之后,呈現(xiàn)的則是一副先知的面孔:瘋子就是先知,先知就是瘋子。魯迅的狂人,在《狂人日記》的末尾吶喊:救救孩子,便是此類(lèi)先知與瘋子的混合體。《春盡江南》中的王元慶,宛若《狂人日記》的狂人在現(xiàn)代社會(huì)的重生--他不但能預(yù)知到社會(huì)的墮落,甚至能預(yù)知到自己的發(fā)瘋,于是修建了一座精神病院--那所精神病院便是他給自己所找尋的最后家園。

在我看來(lái),格非的《江南三部曲》,是中國(guó)小說(shuō)界的“瘋癲與文明”:中國(guó)近百年歷史的時(shí)間性瘋癲與空間性瘋癲,在《江南三部曲》中淋漓盡致的呈現(xiàn)而出。我們正經(jīng)歷著的某些東西,便是那場(chǎng)集體瘋癲的后果。我們,我們所有的讀者,便是小說(shuō)中那些瘋子們的后裔與族人。

《黃雀記》的單向度瘋癲

格非《江南三部曲》中的開(kāi)篇,父親瘋了。蘇童《黃雀記》中小說(shuō)的開(kāi)頭,則是祖父瘋了。這種父親、祖父式的瘋癲,明顯指涉的是種族根系的瘋癲。

《黃雀記》初初開(kāi)頭,便給讀者呈現(xiàn)出一個(gè)與眾不同、熱衷于死亡事務(wù)的祖父:為了在死亡之后的追悼會(huì)上有一張適合的遺照,祖父每年都要到照相館去照一張相片。而后因腦袋中的一個(gè)氣泡的破滅,祖父自詡丟失了靈魂,開(kāi)始四處找尋珍藏在手電筒里的祖先的遺骨。這便是保潤(rùn)的祖父,一個(gè)不懼怕死亡卻懼怕丟失靈魂的人。祖父認(rèn)定他珍存于手電筒內(nèi)的兩根祖先的遺骨(祖先的遺骨,便是祖先遺留給種族的光源,這也是遺骨存留在手電筒內(nèi)的隱喻意義之所在),附住著祖先們的靈魂。但他忘記他把祖先的遺骨,藏存于哪棵冬青樹(shù)之下,于是將整條香椿樹(shù)街上的冬青樹(shù),挖至根系朝天,以致強(qiáng)迫被送進(jìn)精神病院。

在祖父夸張的瘋癲之后,一眾與祖父差不了多少的瘋癲人物一一出場(chǎng):癡迷于捆綁藝術(shù)的打結(jié)天才保潤(rùn),從小在精神病院長(zhǎng)大的“仙女”,因姐姐花癡病的復(fù)發(fā)而與保潤(rùn)結(jié)緣的殺豬匠柳生,等等等等,各類(lèi)離奇古怪的人、事物以及故事情節(jié),皆陀螺一般圍繞著瘋癲而旋轉(zhuǎn)。俗語(yǔ)云:“螳螂捕蟬,黃雀在后”。蘇童的《黃雀記》中,螳螂捕蟬,黃雀互換:柳生強(qiáng)奸了“仙女”,被冤枉的保潤(rùn)卻要替柳生坐牢。出獄后的保潤(rùn),與柳生、仙女和解,卻在柳生的大婚之夜,血洗了柳生的婚床。讀到此次,我想,任何一位讀者都會(huì)發(fā)問(wèn),究竟誰(shuí)是誰(shuí)的黃雀,誰(shuí)又是誰(shuí)的螳螂?

在時(shí)間之刀的雕刻下,瘋?cè)嗽洪L(zhǎng)大的“仙女”,即若成長(zhǎng)為見(jiàn)過(guò)世面的過(guò)著妓女生活的白小姐,亦無(wú)法改變她是“蟬”的命運(yùn)--美貌便是她成為獵物的終極理由。她是所有黃雀的獵物,更是所有瘋癲的犧牲品:保潤(rùn)、柳生、各種各樣的商人與老板,皆是她的螳螂、她的黃雀,她只能是一只虛弱無(wú)力的蟬。在小說(shuō)的后半部分,這只美女蟬,懷上了臺(tái)灣商人龐老板的孩子,并生了下來(lái)。這孩子臉上的肌膚異于常人,呈紅色,可隨著光線與心情而變幻出各種各樣的“紅”,人們稱(chēng)他為“恥嬰”:知恥之?huà)搿R晃辉?shī)人因“恥嬰”臉上憤怒的表情,又給他取名為“怒嬰”:時(shí)代的憤怒之?huà)搿T谖铱磥?lái),無(wú)論“恥嬰”還是“怒嬰”,皆是雕塑藝術(shù)在蘇童小說(shuō)文本中的清晰回音,熟悉雕塑藝術(shù)家陳文令系列雕塑作品《紅孩子》的人,從小說(shuō)結(jié)尾的文字之中,恍然能看到陳文令《紅孩子》雕塑作品中的各種面孔。

有批評(píng)家言,《黃雀記》中的繩索是找魂的象征。在我看來(lái),恰恰相反,保潤(rùn)的繩子是阻撓祖先魂魄歸來(lái)的象征:保潤(rùn)利用繩子捆綁祖父,以此阻止酷愛(ài)挖掘樹(shù)木、尋找祖先靈骨的祖父的實(shí)際行動(dòng)。繩索,是分隔保潤(rùn)與祖先的柔軟而暴力的分割線。保潤(rùn)的捆綁天分,便是保潤(rùn)無(wú)法擺脫的噩運(yùn)。保潤(rùn)的捆綁絕技,捆綁住的不是別人,恰恰是他自身:他是他自己的黃雀,他被他自己的繩子所囚禁。《黃雀記》無(wú)非描述了,小小的香椿樹(shù)街,亦無(wú)法逃離的席卷一切的現(xiàn)代性--切斷了一切祖先傳承、喪失了祖先幽靈的庇佑、被商業(yè)社會(huì)所異化的現(xiàn)代人--最終淪陷入自己捕捉自己、自己捆綁自己的瘋子一般的荒謬命運(yùn)。

當(dāng)然,無(wú)論是格非《江南三部曲》的雙重瘋癲,還是《黃雀記》的單向度瘋癲,皆是藝術(shù)作品對(duì)時(shí)代瘋癲的終極反思與追問(wèn)。《春盡江南》中,格非借男主人公譚端午的“無(wú)為”態(tài)度,表達(dá)了自身對(duì)烏托邦的最終否定。烏托邦不值得人們?yōu)橹偘d,譚端午更不會(huì)為之瘋癲。從陸秀米--譚功達(dá)--譚端午,烏托邦激情所導(dǎo)致的瘋癲隱患,在譚端午那里蕩然無(wú)存。蘇童《黃雀記》中長(zhǎng)生不老的保潤(rùn)的祖父,卻懷抱“怒嬰”站在水塔的門(mén)口,等待著白小姐的歸來(lái)。白小姐會(huì)歸來(lái)嗎?生活在精神病院的紅臉“怒嬰”,長(zhǎng)大后會(huì)不會(huì)如同祖父一般成為一個(gè)瘋?cè)耍窟@個(gè)答案,讀者無(wú)法回答,蘇童估計(jì)也不知道如何來(lái)回答。我想,能夠回答的,唯有即將到來(lái)的時(shí)間與時(shí)代。

馬小鹽,小說(shuō)家,文化批評(píng)家,現(xiàn)在《延河》雜志任職。

故宮三百年銅缸被情侶刻字“秀恩愛(ài)”:已報(bào)警

銅缸右側(cè)的兩個(gè)銅環(huán)把手之間,刻著一個(gè)愛(ài)心桃,愛(ài)心桃...

東方中文網(wǎng):看東方 觀天下

東方中文網(wǎng)(http: dfzw net )簡(jiǎn)稱(chēng)東文網(wǎng),是全...